「糖化した肌は治るの?」

最近では「糖化」が肌老化の原因のひとつであることがわかってきました。しかし、糖化がどういうものなのか、糖化した肌は治るのか、などわからないことも多いですよね。そこで今回は、肌老化の原因のひとつ「糖化」について詳しく解説します。

Contents

糖化とは?

そもそも「糖化」とは、どういう状態のことをいうのでしょうか。まずは、糖化がどういうものなのか以下でご紹介します。

糖化のメカニズム

糖化とは「過剰な糖とタンパク質・脂質」が結びつくことです。

体内に余分な糖があるとタンパク質や脂質と結びついて、老化促進物質であるAGEsが作られます。AGEsとは「糖化最終生成物」のことで、蓄積するとさまざまな不具合が生じてしまうのです。

その不具合のひとつが肌の老化。最近では肌の老化の原因は、酸化が7割で糖化が3割ともいわれています。酸化のことは気にしていても、糖化のことは気にしていなかった方も多いのではないでしょうか。しかし、美肌を手に入れるには糖化しないようにすることも大切です。

【余分な糖とは?】

| 糖化の原因となる「余分な糖」とは、エネルギーとして使用しきれなかった糖質を指します。そもそも糖は毎日元気に活動するために欠かせない大切なエネルギー源ですが、エネルギーとして使い切れずあまってしまうと、インスリンの働きで肝臓や脂肪細胞に蓄えられます。それ以上にあまった糖は、体内のさまざまなタンパク質と結びついて反応し、変化を繰り返しながらAGEsを作る原因になるのです。 |

糖化とは「肌のコゲ」

酸化を「肌のサビ」というのに対して、糖化は「肌のコゲ」いわれています。どうしてコゲなの?と思いますよね。糖化をわかりやすくプリンのカラメル作りで例えてみましょう。

カラメルは砂糖と水で作りますが、温める前は無色透明です。しかし、熱して温めていくとこんがりとした褐色になります。この糖がコゲて褐色になる反応が糖化。糖化は体の体温(熱)が大きく関与しているため、肌の糖化といわれているのです。また、糖化は発見した人の名前から「メイラード反応」ともいわれています。

食べ物の糖化は、こんがりした焼き色や香りが食欲をそそりますよね。しかし、肌の糖化はダメージでしかありません。そのため、肌が糖化すると肌老化につながるのです。

糖化によって引き起こされる症状とは?

肌が糖化してAGEsが生成されて蓄積すると、さまざまな症状が引き起こされます。その症状とは、どんなものがあるのでしょうか?ここでは、糖化によって引き起こされる症状について詳しく解説します。

参考:J-STAGE「皮膚老化概論:酸化ストレスと糖化ストレス(日本化粧品技術者会誌 2019 Vol53,No2)」

▶同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター 糖化ストレス研究会「糖化ストレスとアンチエイジング 7.糖化ストレスと皮膚老化」

▶同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター 糖化ストレス研究会「糖化ストレスとアンチエイジング :12.糖化ストレスと認知症」

症状①肌のシワやたるみ

糖化してAGEsが真皮のコラーゲン繊維とエラスチン繊維に蓄積すると「肌のシワやたるみ」などの症状が起こります。

真皮にあるコラーゲン繊維とエラスチン繊維は、肌の弾力を支えるために必要な組織。2つの繊維は肌内部を網目状に張り巡らされており、ベッドのスプリングのバネのように肌の弾力を支えているのです。しかし、糖化が進んで AGEsが蓄積すると繊維同士がくっついてしまい、バネが効かなくなります。その結果シワができたり、肌がたるんでしまったりするのです。

症状②肌のくすみやシミ

糖化して生成されたAGEsが肌の表皮や真皮で蓄積すると「肌のくすみやシミ」といった症状を引き起こします。

表皮の1番外側にある角層が糖化すると透明感が損なわれ、肌がくすんで見えます。またAGEsが真皮で蓄積すると黄ぐすみの原因に。AGEsには皮膚の色を黄色化する性質があり、加齢とともに黄ぐすみが出やすくなるのはこれが理由と考えられています。

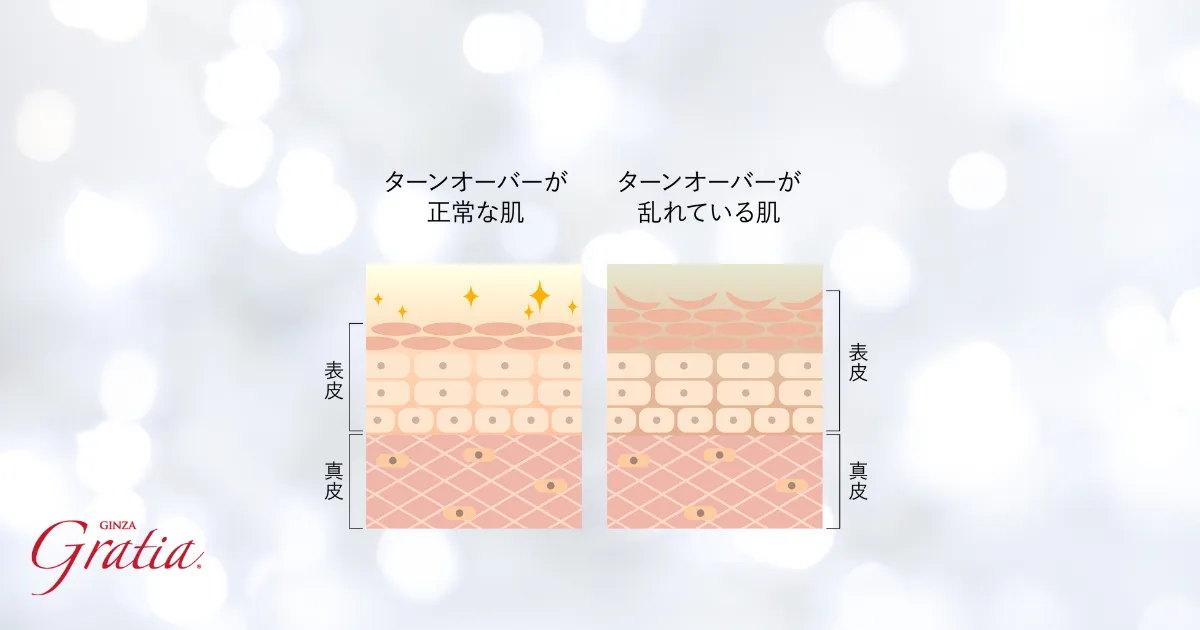

シミの原因はメラニン色素。本来メラニン色素は、肌の生まれ変わりサイクル「ターンオーバー」で排出されます。しかし、糖化して表皮にAGEsが蓄積すると、メラニンの排出がスムーズにいかずシミもできやすくなります。

症状③ 抜け毛、艶やコシの低下

頭皮が糖化の影響を受けると、頭皮の真皮層でもコラーゲン繊維やエラスチン繊維の弾力が損なわれます。また血行不良や新陳代謝が低下すれば、髪の生育に必要な栄養が十分に届きません。結果として髪の毛の生育が弱まり、毛が抜けやすくなります。

髪の毛の主な成分はケラチンというタンパク質です。このケラチンが糖化の影響を受けると、髪の艶やコシを低下させます。

症状④骨粗しょう症

糖化は肌の老化だけでなく、体の健康にも大きな影響を与えます。その症状のひとつが「骨粗しょう症」です。骨粗しょう症は、糖化してAGEsが骨に蓄積することで引き起こされます。

骨粗しょう症は、なんと骨折のリスクが7倍以上も高まる怖い病気。骨を形成している約50%を占めているのが、じつはコラーゲン繊維なのです。さらに、骨と骨の間にある軟骨にもコラーゲン繊維が多く含まれています。そして、糖化してAGEsが蓄積すると、コラーゲン繊維が硬くもろくなって骨粗しょう症を引き起こしてしまうのです。

症状⑤動脈硬化のリスク上昇

肌の老化だけでなく、糖化が体に与える影響には「動脈硬化のリスクが上がる」ことも症状のひとつです。これはAGEsが、血管に蓄積されることで引き起こされます。

血管にAGEsが蓄積されると、血管壁に炎症が起こりやすくなって動脈硬化のリスクが高まるのです。

さらに、動脈硬化が進行すると「心筋梗塞」や「脳梗塞」を引き起こす可能性も。血管は全身に張り巡らされているため、動脈硬化はさまざまなトラブルの原因になります。そのため、糖化して動脈硬化にならないようにすることが大切です。

症状⑥将来のアルツハイマー型認知症リスクの上昇

糖化は、将来のアルツハイマー型認知症のリスクを高めるとも考えられています。アルツハイマー型認知症は、脳にシミのようにできるアミロイド斑(老人斑)が原因として挙げられています。この老人斑を持つ高齢者の脳を調べたところ、健康な高齢者に比べて3倍も多いAGEsが発見されました。このことから、糖化がアルツハイマー型認知症に影響を及ぼしている可能性があるのではないかと推定されています。

酸化と糖化の違い

糖化という言葉を聞く以前、肌の老化を加速させるものとして「酸化」という言葉がよく聞かれました。先ほども少し紹介した「肌のサビ」といわれる酸化も、肌のハリや弾力を損ねたりシミやシワの原因になったりする現象。糖化とどのように違うのか、詳しく解説しますね。

参考:J-STAGE「皮膚老化概論:酸化ストレスと糖化ストレス(日本化粧品技術者会誌 2019 Vol53,No2)」

酸化そのものは生きていくうえで必要な現象

酸化そのものは身近でよく見かける反応です。例えば、金属が酸素と反応するとサビができますよね。これも酸化の一種。りんごの切り口が茶色く変色するのも酸化反応の結果です。

人は空気を吸って二酸化炭素を排出しています。これは吸い込んだ酸素が酸化されたもの。そもそも生き物は酸化反応を利用して食べ物からエネルギー物質を作り出すので、生きるために酸化は必要な現象といえるでしょう。

問題なのは活性酸素によるダメージ

問題となるのは、体内でエネルギーが作られる過程などで発生する活性酸素です。活性酸素は紫外線、ストレス、喫煙、大気汚染物質などの影響を受けても生成されます。活性酸素の全てが悪というわけではありませんが、本来備わっている自然に活性酸素を消去する機能も追いつかず、体内に蓄積されるとさまざまな部分へ悪さをします。

活性酸素が与える肌への影響

発生酸素はコラーゲン繊維やエラスチン繊維を変形させたり、メラニン色素を作るメラノサイトを刺激したりする働きがあるため、シワやたるみ、シミなどの原因になります。

糖化による影響と似ていますが、糖化は黄ばみやたるみが出やすいのが特徴で、酸化はシミやくすみを引き起こしやすい傾向です。

糖化しやすい人ってどんな人?糖化度をチェックしてみよう!

糖化しやすい人はどのような人か、また既に肌で糖化が進んでいないかをチェックするリストをまとめました。ぜひ自分でも確認してみてください。

糖化しやすい人チェック

糖化しやすいのは以下のような特徴がある方です。

- パンや麺類をよく食べる

- お菓子など甘いものをよく食べる

- 清涼飲料水など甘い飲み物をよく飲む

- ほとんど運動をしない

- 慢性的な睡眠不足である(睡眠時間6時間未満)

- 朝食を食べないことが多い

- コゲた食品をよく食べる

- 惣菜など加工食品をよく食べる

- 野菜をあまり食べない

- お酒をほとんど毎日飲む

- たばこを吸う

糖質である甘いものやパンなどをよくとっている人は、糖化しやすいといわれています。また運動不足の場合糖をエネルギーとして消費できず、あまりやすくなるのでやはり糖化を起こしやすいでしょう。

当てはまるものが多ければ多いほど、糖化しやすいと考えられます。「食後、急激な眠気を感じることがある」「夕方になるとけん怠感やだるさを感じる」といった方は、既に糖化が進んでいるかもしれません。健康にも影響を及ぼすので、早めの対策がおすすめです。

肌の糖化度チェック

既に肌に糖化の影響が現れていないか、チェックしてみましょう。

- ほうれい線が目立ってきた

- 小ジワ、シワが増えた

- 肌がくすんでいる

- くすみがなんとなく黄みをおびている

- 肌の艶がなくなった

- 肌のごわつきを感じる

- 頬やフェイスラインのたるみが目立ってきた

- 肌にハリがない

- シミが増えた

- 乾燥しやすくなった

いずれも年齢とともに現れる一般的な老化の症状ですが、年齢より老けて見られる、黄ばんだようなくすみを感じる場合は肌の糖化が進んでいるかもしれません。

一度糖化してしまうと肌は元に戻らない?

残念ながら、肌が一度糖化してしまうと元に戻すことはできません。それは、一度焼いたトーストが、元の白い食パンに戻らないのと同じこと。

糖化は、肌内部の過剰な糖とタンパク質や脂質が結合して起こります。そして、結合して発生した老化物質AGEsが細胞にダメージを与えるのです。特に、糖化が原因で変性してしまったタンパク質を元に戻すのは難しいでしょう。そのため、肌の老化を防ぐためには糖化しないことがとても大切です。

▶糖化した肌をどうにかしたいならこちらの記事もチェック♪

ターンオーバーを正常化して肌の糖化を改善する

一度糖化した肌は、糖化する前の肌に戻すことはできません。しかし、糖化で乱れてしまったターンオーバーを正常化することで、肌はある程度の改善が見込めます。ターンオーバーを正常化するおすすめの方法は、以下の通りです。

糖化を改善するスキンケア

糖化によって乱れてしまったターンオーバーを正常化するには、正しいスキンケアを行うことが重要。

- 洗顔の泡はよく泡立て優しく洗い、ぬるま湯でしっかり洗い流す

- 顔を拭くときはタオルで押さえるようにして拭く

- 化粧水と乳液・クリームでしっかり保湿する

- 毎日の紫外線対策をしっかり行う

毎日正しいスキンケアを行うことで、肌の保水力が上がり肌のバリア機能も高まってターンオーバーの正常化につながります。

糖化を改善するエステでの施術

糖化した肌のターンオーバーを正常化するには、エステでの施術もおすすめです。エステでは、エステティシャンによるフェイシャルトリートメントや、機械を使った施術で肌を整えてくれます。エステティシャンが肌の状態を見極めて行う施術は、高い効果が期待できるでしょう。

▶ターンオーバーについてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もチェック♪

生活習慣の改善

糖化した肌のターンオーバーを正常化するには、生活習慣の改善も忘れてはいけません。生活習慣のなかで、特に重要なのが「睡眠」です。成長ホルモンが分泌されやすい22時〜深夜2時を含む、6時間以上の睡眠をとることが理想。

さらに、栄養バランスのいい食事をとり、ストレスをためないようにするのが大切です。

肌の糖化が改善するまでの期間

糖化かした細胞を元に戻すのは難しいですが、肌の場合ターンオーバーによって新しい皮膚に生まれ変わるため、食生活や生活習慣をあらためることである程度の改善が望めます。

糖化した肌の改善が見込める期間は、個人差がありますが2〜3ヶ月程度かかるでしょう。この期間は、糖化した肌のターンオーバーが正常化するまでの目安期間です。

一般的に肌のターンオーバーのサイクルは、正常な場合は約28日(4週間)のサイクルで行われます。一度乱れてしまったターンオーバーを正常化するには、最低でも約2〜3ヶ月は必要です。

肌が糖化しないためには体の中からの予防対策が大切【食事編】

糖化の主な原因は食事による糖の過剰摂取です。そのため肌の糖化予防には食事ケアがもっとも重要。糖化の予防対策として食事面で注意したいのは以下の点です。

- 低GI食品で糖のとり過ぎを押さえる

- 低GI食品をとる際は低GLにも注目

- 「果糖」には特に注意を

- 調理方法は「炒める・焼く」より「煮る・ゆでる」

- 糖化を防ぐには食べ方も大切

- 抗糖化作用や糖の吸収をゆるやかにする食べ物を取り入れる

それぞれ詳しく解説します。

低GI食品で糖のとり過ぎを押さえる

食品に含まれる糖質の吸収度合い、つまりは食後の血糖値の上昇度合いを示す指標にGI(Glycemic Index)値があります。糖化を予防するにはGI値の低い食品を積極的に取り入れることが有効とされています。参考までに、主な食品のGI値の高さ別にまとめて紹介します。

| 低GI値 | 中GI値 | 高GI値 |

| 玄米のおかゆ、牛肉、豚肉、鶏肉、サバ、アジ、イワシ、マグロ、カツオ、しじみ、あさり、玉ねぎ、トマト、キャベツ、レタス、ピーマン、葉物野菜、大根、ブロッコリー、もやし、サツマイモ、りんご、ミカン、いちご、グレープフルーツ、牛乳、ヨーグルト、大豆、ピーナッツ、キノコ類、バター | 発芽精米、玄米、そば、オートミール、牛肉(レバー)、ちくわ、かまぼこ、さつま揚げ、サツマイモ、カブ、カボチャ、トウモロコシ、里芋、山芋、スイカ、バナナ、パイナップル、干しぶどう、柿、ポテトチップス | 精白米、食パン、フランスパン、コーンフレーク、もち、うどん、ジャガイモ、ニンジン、はちみつ、スナック菓子、ジャム、ホットケーキ、チョコレート |

GI値はカロリーが高い食品が高い、というわけでもありません。選び方の目安として、以下のポイントも押さえておくと便利ですよ。

- デンプン質が少ない

- 食物繊維が豊富

- 精製されていないもの(米であれば精白米より玄米)

これらに当てはまる食品は、GI値が低い傾向です。

低GI値食品をとる際は低GL値にも注目

GI値の低い食品を取り入れる際に、一緒に覚えておきたいのがGL(Glycemic Load)値です。GL値はGI値から1回に食べる量を加味して求める数値のこと。食品の種類によって1回に食べる量は異なるので、単純にGI値を見るだけでは糖化に影響の高い食べ物かどうか判断できません。こうした考えを反映しているのがGL値なのです。

GL値は「1食当たりの炭水化物量(g)× GI値 ÷ 100」で算出します。例えばスイカやパイナップルはGI値60と高い数値を示しますが、含まれる炭水化物量は少ないためGL値は6と低めです。一方白米のGI値は65とパイナップルとさほど変わりませんが、GL値は23と高くなっています。フランスパンのGI値は95と高いですが、GL値は10と低めです。

とはいえ、食品のGL値を考えながら食事をとるのは難しいですよね。そのため、上述したような「デンプン質が少ない」「食物繊維が豊富」「精製されていないもの」を押さえつつ過剰に摂取しないことが、糖化を予防するために大切にしておくべき点です。

参考:Nutrients.2020,12(10)2989「健全な人間と健全な身体:グリセミック指数は役割を果たしているか?」

▶美肌にいい食品について詳しく知りたい方はこちらの記事もチェック♪

果糖には特に注意を

糖には果糖とブドウ糖がありますが、このうち果糖は消化酵素の影響を受けずそのままの形で腸から吸収されます。つまり、消化酵素に分解されてから吸収されるブドウ糖より、早く体内に取り込まれるということです。さらに果糖はブドウ糖のようにインスリンの働きも受けないため、とにかく素早く吸収されやすいといっていいでしょう。

また、ブドウ糖はエネルギー活動で使用されますが、果糖はほとんどが肝臓でしか使われません。体内へスピーディーに吸収されるうえ、体のさまざまな部分に蓄積しやすいため、果糖はブドウ糖の10倍も糖化反応を起こしやすいといわれています。

果糖は主に果物やはちみつなどに含まれます。1日にミカン1個、りんご半分など、一般的な量を食べる程度なら問題ありません。問題となるのは果糖から作られた「果糖ブドウ糖液糖」「ブドウ糖果糖液糖」などと表記される「異性化糖」です。異性化糖は菓子類やアイスクリーム、清涼飲料水に多く含まれています。

日常的にお菓子や清涼飲料水をとる習慣があると、知らず知らずのうちに大量の果糖を摂取してしまい、肌を含め体内の糖化を加速させる原因になります。

調理方法は「炒める・焼く・揚げる」より「煮る・ゆでる」

食材に火を通すとAGEsが作られます。これを大量に摂取すると体の中に蓄積され、糖化によって作られるAGEsと同様に肌や健康に悪影響を及ぼします。加熱することで生産されるAGEsは調理温度によって変わるので、糖化を防ぐためには調理方法も工夫しましょう。

おすすめなのは「煮る・ゆでる」。炒める、焼く、揚げるといった高温調理は、AGEsを多く生成するので控えるのがおすすめです。

糖化を防ぐには食べ方も大切

高血糖状態が長く続くと、糖化は起こりやすくなります。これを防ぐには、食べ方を工夫することが有効です。まず野菜やキノコなど、食物繊維の豊富な食品を先に食べ、その後に肉類やご飯類を食べます。いきなりご飯などの炭水化物を多く含むものを食べると、血糖値が急上昇しやすくなるので控えましょう。また、ゆっくりかんで食べることも血糖値の急上昇を抑えられるのでおすすめです。

抗糖化作用や糖の吸収をゆるやかにする食べ物を取り入れる

食品の中には糖化を抑える、抗糖化作用があるものもあります。代表的な食品はキノコ類、ブロッコリー、緑茶などです。味噌に含まれる発酵イソフラボンには高い抗糖化作用があるとされています。糖の吸収をゆるやかにするネバネバ食品(納豆、オクラ、めかぶなど)を普段の食事に取り入れるのもいい方法です。

肌が糖化しないためには体の中からの予防対策が大切【生活習慣編】

肌が糖化して「肌老化」しないために、以下のような生活習慣における対策にも取り組みましょう。

- 紫外線対策を行う

- 適度な運動を取り入れる

- ストレスをため込まない

- 十分な睡眠をとる

- お酒を控える、禁煙する

それぞれどのように糖化防止に役立つのか、詳しく解説します。

紫外線対策を行う

活性酸素による酸化が進むと、糖化も進みやすくなります。そのため、糖化を防ぐには活性酸素を増やさないことも重要。活性酸素が増える主な原因は紫外線です。春や夏などの紫外線が強い時期だけでなく、1年を通して紫外線から肌を守りましょう。

日焼け止めはもっともポピュラーで手軽な紫外線対策アイテムですが、近年日傘にも注目が集まっています。日傘だと日差しを防いで涼しい空間を作れるうえ、急な雨にも対応できるので夏場の紫外線対策に便利に活用できますよ。

適度な運動を取り入れる

運動によって糖をエネルギーとして消費できれば、あまった糖が体内に蓄積せずに済みます。また血糖値が高くなる食事から1時間後に運動を取り入れると、血糖値の上昇を抑えられるため糖化のリスクを低減できます。

特に有酸素運動が有効で、ウォーキングやジョギング、エアロビクスなどを取り入れるのがおすすめです。20分以上継続するとダイエット効果も高まるので、一石二鳥ですよ。

▶有酸素運動についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もチェック♪

ストレスをため込まない

ストレスがたまると、コルチゾールというストレスホルモンが盛んに分泌されます。このコルチゾールには糖質や脂質、タンパク質の代謝を調節する働きがあります。しかしコルチゾールが増えると代謝のバランスがくずれ、体のさまざまな部分に悪影響を与えることに。肌ではターンオーバーが鈍くなり、AGEsの排出が滞って、糖化が進む原因となります。

これを防ぐにはストレスをためないこと、うまく発散させることが欠かせません。適度な運動はストレスの解消に役立ちます。朝の散歩は幸せホルモンのセロトニン分泌を促すため、ストレスが解消されやすくなります。

十分な睡眠をとる

睡眠不足はストレスの原因になるだけでなく、睡眠・覚醒リズムやホルモン分泌リズムなどを司るメラトニンや、代謝調節を行う成長ホルモンの分泌を低下させます。

メラトニンには活性酸素を消去する天然の抗酸化作用があるため、分泌量が減れば結果的に糖化を加速させます。また、メラトニンにはAGEsを分解する働きがあることもわかっているため、睡眠不足になればAGEsが増え続けることに。ホルモンの分泌量が減ると、ターンオーバーが乱れてAGEsの排出も滞るので、さまざまな面から糖化が進むことになります。

良質な睡眠をとれる環境を整え、6時間以上の十分な睡眠時間を確保することは、糖化予防に大いに役立ちます。

参考:J-STAGE 東京医科歯科大学教養部研究紀要第 51 号:43〜50(2021)「メラトニン関連インドール化合物の終末糖化産物(AGE)架橋切断作用」

▶寝不足がアラフォーのお肌に与える影響について詳しく知りたい方はこちらの記事もチェック♪

お酒を控える、禁煙する

お酒をよく飲む人、たばこを吸う人はAGEsが蓄積しやすい傾向です。そもそもアルコールが体内で分解されると糖化の原因物質が生成されるため、過剰な飲酒は控えたほうがよいでしょう。

たばこを吸う人は吸わない人より、肌年齢が高くなる傾向です。これには肌に蓄積されたAGEsが影響を及ぼしていると考えられます。適度な飲酒、そして禁煙は肌の糖化防止に役立ちます。

銀座グラティアで糖化した肌のケアと予防対策を!

肌老化の原因のひとつである糖化。糖化した肌を戻すために、正しいスキンケアや生活習慣の改善を行っても、なかなか結果が出ないことも。そんなときは、銀座グラティアにご相談を!

銀座グラティアでは、お客さまの肌状態を確認してオーダーメイドのプランをご提案。さらに、ご希望のお客さまには糖化した肌におすすめの化粧品もご紹介いたします。まずは、お気軽にカウンセリングにお越しください♪